Quartier des Halles, Morges

Sur le plan de la morphologie urbaine, le projet cherche à renforcer l’agglomération de Morges dans sa partie sud.

L’échelle des îlots existants est conservée, de la rue Centrale à la rue Saint-Louis. Le gabarit des bâtiments existants à la rue du Sablon est prolongé et progressivement augmenté en direction du rail. La nouvelle Gare prend valeur de signe urbain au sud des voies CFF et vient définir un triangle formé par le Château et le Temple. La rue Centrale reliera de manière directe l’ancien centre-ville à la place de la Gare et le projet renforce cette liaison. La nouvelle place de la Gare s’ouvre sur son flanc Est en direction du Mail du Sablon, produisant ainsi un espace public continu et souple lui aussi, sorte de « place linéaire ». Sa grande dimension renvoie aux besoins actuels de la ville de Morges, avec sa connexion au réseau ferré, aux nouveaux parkings et à l’autoroute.

Sur le plan programmatique, le quartier proposé pourra accueillir les éléments nécessaires à une urbanité équilibrée : outre la nouvelle gare, des logements, des commerces, des bureaux, des ateliers, des zones piétonnes, l’accueil de toutes les générations des plus jeunes aux plus anciennes, une exceptionnelle accessibilité aux transports publics et une accessibilité intelligente aux véhicules individuels.

Sur le plan de la morphologie urbaine, le projet cherche à renforcer l’agglomération de Morges dans sa partie sud.

L’échelle des îlots existants est conservée, de la rue Centrale à la rue Saint-Louis. Le gabarit des bâtiments existants à la rue du Sablon est prolongé et progressivement augmenté en direction du rail. La nouvelle Gare prend valeur de signe urbain au sud des voies CFF et vient définir un triangle formé par le Château et le Temple. La rue Centrale reliera de manière directe l’ancien centre-ville à la place de la Gare et le projet renforce cette liaison. La nouvelle place de la Gare s’ouvre sur son flanc Est en direction du Mail du Sablon, produisant ainsi un espace public continu et souple lui aussi, sorte de « place linéaire ». Sa grande dimension renvoie aux besoins actuels de la ville de Morges, avec sa connexion au réseau ferré, aux nouveaux parkings et à l’autoroute.

Sur le plan programmatique, le quartier proposé pourra accueillir les éléments nécessaires à une urbanité équilibrée : outre la nouvelle gare, des logements, des commerces, des bureaux, des ateliers, des zones piétonnes, l’accueil de toutes les générations des plus jeunes aux plus anciennes, une exceptionnelle accessibilité aux transports publics et une accessibilité intelligente aux véhicules individuels.

Rénovation des façades, Onex

Le bâtiment sis rue du Vieux-Moulin 9 – 11 à Onex se situe dans un quartier moderniste caractérisé par des immeubles de gabarits variables immergés dans la verdure. Il est caractérisé pas des éléments de façade en béton lavé, une fenêtre par élément de façade, des joints horizontaux et verticaux entre éléments continus sur toute la façade à l’exception du socle du bâtiment, qui est en béton armé coulé sur place et cherche à détacher l’immeuble du sol. Le bâtiment a été rénové pendant les années 1990 par une intervention en façade visant à en accroître les qualités thermiques. Ce faisant, son aspect extérieur a été modifié par un bardage en Eternit découpé par bandes horizontales.

Notre proposition de remise à niveau de la façade (thermique et sécurité) peut se résumer aux considérations suivantes :

1. Retrouver le caractère initial d’un bâtiment posé sur son socle.

2. Retrouver une matérialité plus « dense » que celle d’un bardage léger. Dans le but de retrouver une certaine similarité avec l’aspect d’origine du bâtiment et sa construction «lourde», le projet de façade se présente comme une superposition d’éléments horizontaux séparés par un joint négatif horizontal au niveau des tablettes de fenêtres.

3. Chercher à améliorer les proportions des fenêtres malgré le maintien des cadres de fenêtres isolants (1990).

4. Assurer une façade à la fois robuste et plaisante grâce à un revêtement plastique en céramique émaillée offrant des perceptions variées et subtiles en fonction des conditions de lumière.

5. Assurer une enveloppe thermique intelligente et économiquement rationnelle en fonction de l’existant et de l’investissement voulu par le maître d’ouvrage.

Le bâtiment sis rue du Vieux-Moulin 9 – 11 à Onex se situe dans un quartier moderniste caractérisé par des immeubles de gabarits variables immergés dans la verdure. Il est caractérisé pas des éléments de façade en béton lavé, une fenêtre par élément de façade, des joints horizontaux et verticaux entre éléments continus sur toute la façade à l’exception du socle du bâtiment, qui est en béton armé coulé sur place et cherche à détacher l’immeuble du sol. Le bâtiment a été rénové pendant les années 1990 par une intervention en façade visant à en accroître les qualités thermiques. Ce faisant, son aspect extérieur a été modifié par un bardage en Eternit découpé par bandes horizontales.

Notre proposition de remise à niveau de la façade (thermique et sécurité) peut se résumer aux considérations suivantes :

1. Retrouver le caractère initial d’un bâtiment posé sur son socle.

2. Retrouver une matérialité plus « dense » que celle d’un bardage léger. Dans le but de retrouver une certaine similarité avec l’aspect d’origine du bâtiment et sa construction «lourde», le projet de façade se présente comme une superposition d’éléments horizontaux séparés par un joint négatif horizontal au niveau des tablettes de fenêtres.

3. Chercher à améliorer les proportions des fenêtres malgré le maintien des cadres de fenêtres isolants (1990).

4. Assurer une façade à la fois robuste et plaisante grâce à un revêtement plastique en céramique émaillée offrant des perceptions variées et subtiles en fonction des conditions de lumière.

5. Assurer une enveloppe thermique intelligente et économiquement rationnelle en fonction de l’existant et de l’investissement voulu par le maître d’ouvrage.

Complexe scolaire du Couchant, Nyon

La nouvelle école accueille, dans un seul bâtiment, une école primaire de 24 classes, une salle de gymnastique, une salle de rythmique, une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60 places ainsi qu’une école de musique, une clinique dentaire scolaire et les services de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS). Le jeu des volumes traduit l’imbrication des différentes parties du programme. Trois entrées permettent des accès séparé. L’entrée principale du bâtiment est destinée à l’école, alors que deux entrées secondaires desservent pour l’une l’UAPE et l’école de musique, et pour la seconde la clinique dentaire et les PPLS. Ces entités sont nettement séparées à l’intérieur du bâtiment par la double hauteur de la salle de gymnastique. La forme sculpturale du bâtiment réagit au contexte environnant en offrant des perceptions spatiales changeantes. La composition des volumes varie en hauteur. Sur l’avenue Alfred Cortot, le bâtiment laisse apparaître un front bâti de quatre niveaux protégeant le préau de l’école du bruit de la route. Le long du chemin du Couchant, en direction du terrain de football, la hauteur se réduit d’un étage puis d’un second, jusqu’à présenter, face au terrain de sport un modeste volume de deux niveaux.

La nouvelle école accueille, dans un seul bâtiment, une école primaire de 24 classes, une salle de gymnastique, une salle de rythmique, une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60 places ainsi qu’une école de musique, une clinique dentaire scolaire et les services de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS). Le jeu des volumes traduit l’imbrication des différentes parties du programme. Trois entrées permettent des accès séparé. L’entrée principale du bâtiment est destinée à l’école, alors que deux entrées secondaires desservent pour l’une l’UAPE et l’école de musique, et pour la seconde la clinique dentaire et les PPLS. Ces entités sont nettement séparées à l’intérieur du bâtiment par la double hauteur de la salle de gymnastique. La forme sculpturale du bâtiment réagit au contexte environnant en offrant des perceptions spatiales changeantes. La composition des volumes varie en hauteur. Sur l’avenue Alfred Cortot, le bâtiment laisse apparaître un front bâti de quatre niveaux protégeant le préau de l’école du bruit de la route. Le long du chemin du Couchant, en direction du terrain de football, la hauteur se réduit d’un étage puis d’un second, jusqu’à présenter, face au terrain de sport un modeste volume de deux niveaux.

Quartier Malley Gare, Malley

Le projet Malley Gare A, situé à Renens, à proximité de la halte CFF de Prilly-Malley, se compose de trois bâtiments distincts : A10, A20 et A30, qui partagent un sous-sol commun offrant un accès souterrain au parking.

Inspirés par l’histoire industrielle du site, les bâtiments affichent une esthétique à la fois robuste et sophistiquée, dont l’imaginaire est à chercher du côté de la ville américaine et des zones d’entreposage industrielles. Les caractéristiques emblématiques du paysage environnant, telles que le gazomètre et le viaduc ferroviaire, ont influencé la conception architecturale, qui allie pragmatisme et efficacité

Chaque bâtiment raconte, à sa manière, une histoire de bâtisseur. Les façades, par leur épaisseur constructive, captent la lumière et attirent le regard grâce à des réalisations évoquant le rail et la production industrielle, tout en s’inscrivant dans une répétition harmonieuse.

Le bâtiment A10 se distingue par sa verticalité, offrant une silhouette majestueuse à proximité des voies ferrées. Sa silhouette se détache sur le ciel, laissant entrevoir un mélange de logements, de bureaux et de commerces. Des éléments verticaux d’échelle colossale en béton préfabriqué accrochent la lumière et lui confèrent une plasticité sculpturale. Des horizontales marquées décomposent le volume et introduisent une complexité de lecture nécessaire.

Le bâtiment A20 adopte une approche plus discrète. Il avance légèrement sur la place de la Coulisse tout en conservant un profil bas. Sa façade, en tôle ondulé, introduit une échelle plus réduite, celle de l’atelier et de la construction métallique artisanale, qui qualifie parfaitement la future place de la Coulisse.

Le bâtiment A30 bénéficie d’un retrait stratégique, doté d’une ossature en briques jaunes évoquant des complexes d’ateliers. Son design favorise une transition fluide vers le centre intercommunal de gestion des déchets, assurant ainsi une continuité urbaine.

La mixité de programme a inspiré des objets dont la robustesse sera capable d’accepter confortablement les variations d’usage à venir aussi bien que les mutations du tissu bâti avoisinant : formes fortes pour contexte mouvant.

Le projet Malley Gare A, situé à Renens, à proximité de la halte CFF de Prilly-Malley, se compose de trois bâtiments distincts : A10, A20 et A30, qui partagent un sous-sol commun offrant un accès souterrain au parking.

Inspirés par l’histoire industrielle du site, les bâtiments affichent une esthétique à la fois robuste et sophistiquée, dont l’imaginaire est à chercher du côté de la ville américaine et des zones d’entreposage industrielles. Les caractéristiques emblématiques du paysage environnant, telles que le gazomètre et le viaduc ferroviaire, ont influencé la conception architecturale, qui allie pragmatisme et efficacité

Chaque bâtiment raconte, à sa manière, une histoire de bâtisseur. Les façades, par leur épaisseur constructive, captent la lumière et attirent le regard grâce à des réalisations évoquant le rail et la production industrielle, tout en s’inscrivant dans une répétition harmonieuse.

Le bâtiment A10 se distingue par sa verticalité, offrant une silhouette majestueuse à proximité des voies ferrées. Sa silhouette se détache sur le ciel, laissant entrevoir un mélange de logements, de bureaux et de commerces. Des éléments verticaux d’échelle colossale en béton préfabriqué accrochent la lumière et lui confèrent une plasticité sculpturale. Des horizontales marquées décomposent le volume et introduisent une complexité de lecture nécessaire.

Le bâtiment A20 adopte une approche plus discrète. Il avance légèrement sur la place de la Coulisse tout en conservant un profil bas. Sa façade, en tôle ondulé, introduit une échelle plus réduite, celle de l’atelier et de la construction métallique artisanale, qui qualifie parfaitement la future place de la Coulisse.

Le bâtiment A30 bénéficie d’un retrait stratégique, doté d’une ossature en briques jaunes évoquant des complexes d’ateliers. Son design favorise une transition fluide vers le centre intercommunal de gestion des déchets, assurant ainsi une continuité urbaine.

La mixité de programme a inspiré des objets dont la robustesse sera capable d’accepter confortablement les variations d’usage à venir aussi bien que les mutations du tissu bâti avoisinant : formes fortes pour contexte mouvant.

Rénovation d’un immeuble, Plainpalais, Genève

Construit en 1970 dans le cadre d’un plan localisé de quartier d’élargissement de la rue qui n’a été réalisé que partiellement, le numéro 10 de la rue Jean-Violette se situe dans une ruelle peu passante, entre deux immeubles mitoyens de gabarit comparable (R+7+attique). A noter que le numéro 8 appartient à la même opération, qui regroupait à l’origine deux cages d’escaliers similaires. Il est multifonctionnel, composé d’un parking souterrain, de surfaces commerciales, administratives et d’enseignement dans les niveaux inférieurs ainsi que de logements dans les étages supérieurs.

Le projet de rénovation a comme but principal l’accroissement des performances énergétiques du bâtiment, notamment celles de l’enveloppe et des techniques, la mise en conformité des conditions de sécurité incendie à l’intérieur du bâtiment et l’amélioration du cadre de vie des locataires.

Le remplacement des fenêtres dans une façade rideau obsolète sur le plan énergétique était l’occasion d’interroger la dimension même de ces fenêtres et de proposer un rapport à l’extérieur emprunt de générosité pour des appartements par ailleurs très économiques. Le socle a fait l’objet d’un traitement particulier du fait de son statut public et en retrait, orienté lui aussi sur une amélkioration fonctionnelle et formelle.

Construit en 1970 dans le cadre d’un plan localisé de quartier d’élargissement de la rue qui n’a été réalisé que partiellement, le numéro 10 de la rue Jean-Violette se situe dans une ruelle peu passante, entre deux immeubles mitoyens de gabarit comparable (R+7+attique). A noter que le numéro 8 appartient à la même opération, qui regroupait à l’origine deux cages d’escaliers similaires. Il est multifonctionnel, composé d’un parking souterrain, de surfaces commerciales, administratives et d’enseignement dans les niveaux inférieurs ainsi que de logements dans les étages supérieurs.

Le projet de rénovation a comme but principal l’accroissement des performances énergétiques du bâtiment, notamment celles de l’enveloppe et des techniques, la mise en conformité des conditions de sécurité incendie à l’intérieur du bâtiment et l’amélioration du cadre de vie des locataires.

Le remplacement des fenêtres dans une façade rideau obsolète sur le plan énergétique était l’occasion d’interroger la dimension même de ces fenêtres et de proposer un rapport à l’extérieur emprunt de générosité pour des appartements par ailleurs très économiques. Le socle a fait l’objet d’un traitement particulier du fait de son statut public et en retrait, orienté lui aussi sur une amélkioration fonctionnelle et formelle.

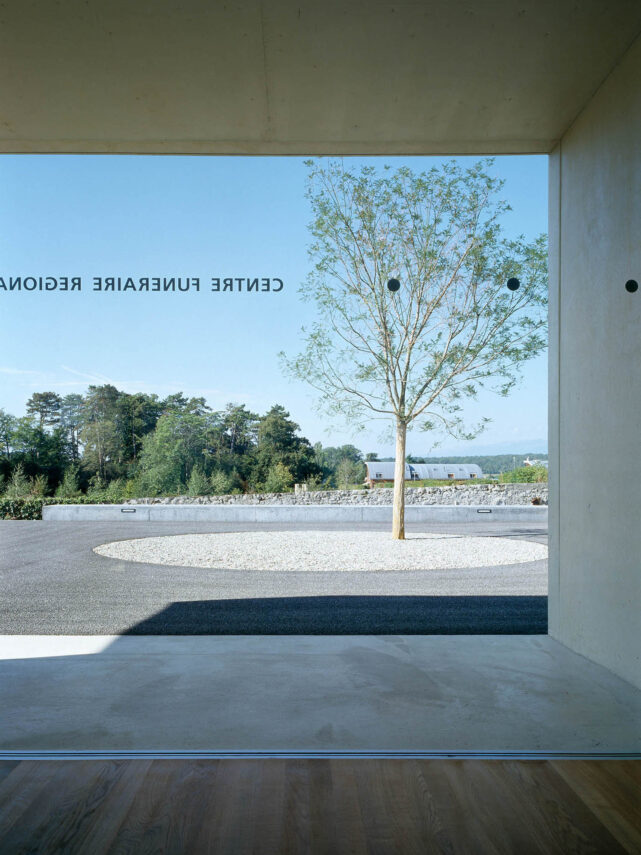

Centre funéraire régional, Nyon

Un bâtiment simple, fermement lié au mur d’enceinte du cimetière, offrant des parcours et des accès différenciés aux utilisateurs du cimetière et du centre funéraire. Organisé sur deux niveaux, le centre funéraire propose une entrée de plain-pied et un étage inférieur articulé autour d’un patio abritant les cryptes. Les façades sont réalisées en béton apparent teinté dans la masse.

Un bâtiment simple, fermement lié au mur d’enceinte du cimetière, offrant des parcours et des accès différenciés aux utilisateurs du cimetière et du centre funéraire. Organisé sur deux niveaux, le centre funéraire propose une entrée de plain-pied et un étage inférieur articulé autour d’un patio abritant les cryptes. Les façades sont réalisées en béton apparent teinté dans la masse.

Crèche de Bernex

Pavillon de forme anguleuse situé dans un parc, organisé autour d’une salle polyvalente ovoïde servant de source de lumière zénithale.

Disposition des locaux en anneau de part et d’autre de la pièce centrale. Structure porteuse préfabriquée en bois (poteaux et dalle de toiture), façades ventilées recouvertes de verre. Ventilation à double flux, matériaux pauvres en énergie grise et recyclables, label Minergie.

Pavillon de forme anguleuse situé dans un parc, organisé autour d’une salle polyvalente ovoïde servant de source de lumière zénithale.

Disposition des locaux en anneau de part et d’autre de la pièce centrale. Structure porteuse préfabriquée en bois (poteaux et dalle de toiture), façades ventilées recouvertes de verre. Ventilation à double flux, matériaux pauvres en énergie grise et recyclables, label Minergie.

Rénovation du Collège de la Barre, Lausanne

Logements économiques à Cressy, Bernex

Tour Les Ailes, les Vergers, Meyrin

Le projet est issu d’un mandat d’étude parallèle SIA 143 remporté en 2013 par Aeby Perneger & associés auprès de la Coopérative les Ailes. Le bâtiment s’inscrire dans le plan d’urbanisme de l’écoquartier des Vergers, son rôle urbain est de marquer l’une des portes d’entrées du quartier et de compléter une série de trois « tours » longeant la route napoléonienne menant de Genève à Saint-Genis-Pouilly via le CERN. Le volume à construire est de 11 étages hors sol posés sur un socle de 2 étages, soit un total de 13 niveaux inscrits dans un rectangle de 22 x 45m. Suivant le vœu de la coopérative, le programme du bâtiment est mixte : 22 logements pour personnes âgées dotés d’un équipement d’accueil pour le quartier, environ 75 logements familiaux, des cabinets médicaux, des bureaux et des commerces, y compris un petit supermarché et un restaurant. Le projet affirme une présence particulière à l’entrée du nouveau quartier des Vergers. Le bâtiment se veut à la fois multiple et unique, son contour n’est pas clairement arrêté, son regard est tourné vers le ciel. Composé de plateaux horizontaux aux pourtours plissés, il empile des formes d’étages diverses dans un ensemble à peu près cohérent. Faute d’un gabarit suffisamment élancé, il ne cherche pas à figurer à proprement parler une « tour » malgré son pseudonyme (tour C3), mais plutôt une sorte de mille-feuilles, une stratification. Le découpage de ses balcons filants lui donne un caractère aérien qui évoque les fondateurs de la coopérative, employés de l’entreprise Swissair. La mixité d’affectations et l’hétérogénéité dimensionnelle des programmes à abriter a naturellement engagé une réflexion sur la typologie distributive de l’édifice, avec en tête le souvenir marquant de l’unité d’habitation marseillaise de Le Corbusier. Les couloirs de distribution centraux sont dotés de dégagements appropriables et de bancs pour l’attente, chaque seuil de porte se marque d’une façon individuelle. Dans les étages inférieurs, un escalier à caractère public s’ouvre en façade sur la cime du Jura toute proche et relie les 2 niveaux de socle à l’étage de bureaux. Le bâtiment ouvre l’ensemble des locaux sur le paysage par un dispositif panoramique, une fenêtre en longueur continue. Chaque appartement bénéficie d’une loggia individuelle en forme de losange, une véritable pièce extérieure supplémentaire, qui articule la relation à l’horizon à la manière d’un caléidoscope en évitant toute frontalité. Les plis de la façade contribuent à apporter une réelle qualité de lumière jusqu’au centre du plan.

Le projet est issu d’un mandat d’étude parallèle SIA 143 remporté en 2013 par Aeby Perneger & associés auprès de la Coopérative les Ailes. Le bâtiment s’inscrire dans le plan d’urbanisme de l’écoquartier des Vergers, son rôle urbain est de marquer l’une des portes d’entrées du quartier et de compléter une série de trois « tours » longeant la route napoléonienne menant de Genève à Saint-Genis-Pouilly via le CERN. Le volume à construire est de 11 étages hors sol posés sur un socle de 2 étages, soit un total de 13 niveaux inscrits dans un rectangle de 22 x 45m. Suivant le vœu de la coopérative, le programme du bâtiment est mixte : 22 logements pour personnes âgées dotés d’un équipement d’accueil pour le quartier, environ 75 logements familiaux, des cabinets médicaux, des bureaux et des commerces, y compris un petit supermarché et un restaurant. Le projet affirme une présence particulière à l’entrée du nouveau quartier des Vergers. Le bâtiment se veut à la fois multiple et unique, son contour n’est pas clairement arrêté, son regard est tourné vers le ciel. Composé de plateaux horizontaux aux pourtours plissés, il empile des formes d’étages diverses dans un ensemble à peu près cohérent. Faute d’un gabarit suffisamment élancé, il ne cherche pas à figurer à proprement parler une « tour » malgré son pseudonyme (tour C3), mais plutôt une sorte de mille-feuilles, une stratification. Le découpage de ses balcons filants lui donne un caractère aérien qui évoque les fondateurs de la coopérative, employés de l’entreprise Swissair. La mixité d’affectations et l’hétérogénéité dimensionnelle des programmes à abriter a naturellement engagé une réflexion sur la typologie distributive de l’édifice, avec en tête le souvenir marquant de l’unité d’habitation marseillaise de Le Corbusier. Les couloirs de distribution centraux sont dotés de dégagements appropriables et de bancs pour l’attente, chaque seuil de porte se marque d’une façon individuelle. Dans les étages inférieurs, un escalier à caractère public s’ouvre en façade sur la cime du Jura toute proche et relie les 2 niveaux de socle à l’étage de bureaux. Le bâtiment ouvre l’ensemble des locaux sur le paysage par un dispositif panoramique, une fenêtre en longueur continue. Chaque appartement bénéficie d’une loggia individuelle en forme de losange, une véritable pièce extérieure supplémentaire, qui articule la relation à l’horizon à la manière d’un caléidoscope en évitant toute frontalité. Les plis de la façade contribuent à apporter une réelle qualité de lumière jusqu’au centre du plan.

EMS des Plaines-du-Loup, Lausanne

Maison à Cologny, Genève

École des Plaines-du-Loup, Lausanne

Une école de quartier, un édifice public, un repère, le projet cherche à être tout ceci à la fois. Une architecture intemporelle, animée le jour et les soirées grâce à la disposition en toiture des salles de gymnastique. L’organisation de la coupe est motivée par une volonté de verticalité, de réduction des excavations et de simplification structurelle. Cette décision initiale a entrainé toutes les suivantes, la dimension de l’équipement sportif dictant celles des plans d’étage. Sa profondeur permet d’organiser deux rangées de classes et de libérer un espace central dans lequel se déploient des volées d’escaliers en cascade. Le système porteur associe l’acier, le bois et le béton, employés pour leurs qualités intrinsèques. Le béton est utilisé pour le sous-sol partiel et les cages d’escaliers de secours. L’acier constitue une grille tridimensionnelle organisant l’ensemble du volume et le bois, sous la forme de dalles massives, rempli les zones définies par la structure linéaire.

Une école de quartier, un édifice public, un repère, le projet cherche à être tout ceci à la fois. Une architecture intemporelle, animée le jour et les soirées grâce à la disposition en toiture des salles de gymnastique. L’organisation de la coupe est motivée par une volonté de verticalité, de réduction des excavations et de simplification structurelle. Cette décision initiale a entrainé toutes les suivantes, la dimension de l’équipement sportif dictant celles des plans d’étage. Sa profondeur permet d’organiser deux rangées de classes et de libérer un espace central dans lequel se déploient des volées d’escaliers en cascade. Le système porteur associe l’acier, le bois et le béton, employés pour leurs qualités intrinsèques. Le béton est utilisé pour le sous-sol partiel et les cages d’escaliers de secours. L’acier constitue une grille tridimensionnelle organisant l’ensemble du volume et le bois, sous la forme de dalles massives, rempli les zones définies par la structure linéaire.

Transformation d’une maison protégée, Patmos

Au large des côtes turques, Patmos se trouve dans l’archipel du Dodécanèse. Haut lieu de pèlerinage selon les textes chrétiens car c’est ici, qu’au cour de son exil, Saint-Jean rédigea l’apocalypse. Le village de Chora et son monastère fortifié occupent le centre de l’île sur les hauteurs. Cet ensemble bâti remarquable est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est au cœur de ce tissu de maisons blanches, dense et compact, que se trouve la maison. Inscrite dans la pente, sur le versant Sud du village, elle est organisée de part et d’autre d’un jardin longitudinal. Les différents volumes orthogonaux qui constituent la maison actuelle n’ont pas évolués au cours des derniers siècles mais l’ensemble qu’ils constituent avec ceux de la maison voisine à fait l’objet de différents découpages au fil des décennies. 4 propriétés, 3, puis 2 aujourd’hui, différents escaliers ont franchi la pente et reliés les jardins en terrasse et les volumes au gré du temps.

L’essentiel du travail de projet a consisté à donner une cohérence fonctionnelle et formelle à la géométrie actuelle de la propriété. Un escalier intérieur a été supprimé et l’escalier extérieur a été complexifié en lui ajoutant une ramification vers le jardin. La création d’une cour intérieure par soustraction a offert une cohérence supplémentaire à la maison en apportant lumière et ventilation naturelle et en liant différents volumes. La réalisation a été portée par le savoir-faire des artisans insulaires rompus aux techniques traditionnelles et au recyclage de matériaux issus de transformations voisines.

Au large des côtes turques, Patmos se trouve dans l’archipel du Dodécanèse. Haut lieu de pèlerinage selon les textes chrétiens car c’est ici, qu’au cour de son exil, Saint-Jean rédigea l’apocalypse. Le village de Chora et son monastère fortifié occupent le centre de l’île sur les hauteurs. Cet ensemble bâti remarquable est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est au cœur de ce tissu de maisons blanches, dense et compact, que se trouve la maison. Inscrite dans la pente, sur le versant Sud du village, elle est organisée de part et d’autre d’un jardin longitudinal. Les différents volumes orthogonaux qui constituent la maison actuelle n’ont pas évolués au cours des derniers siècles mais l’ensemble qu’ils constituent avec ceux de la maison voisine à fait l’objet de différents découpages au fil des décennies. 4 propriétés, 3, puis 2 aujourd’hui, différents escaliers ont franchi la pente et reliés les jardins en terrasse et les volumes au gré du temps.

L’essentiel du travail de projet a consisté à donner une cohérence fonctionnelle et formelle à la géométrie actuelle de la propriété. Un escalier intérieur a été supprimé et l’escalier extérieur a été complexifié en lui ajoutant une ramification vers le jardin. La création d’une cour intérieure par soustraction a offert une cohérence supplémentaire à la maison en apportant lumière et ventilation naturelle et en liant différents volumes. La réalisation a été portée par le savoir-faire des artisans insulaires rompus aux techniques traditionnelles et au recyclage de matériaux issus de transformations voisines.

Centre d’Enseignement Post-obligatoire, Nyon

Le centre d’enseignement postobligatoire de Nyon est composé du gymnase existant et d’une nouvelle structure comprenant l’extension du gymnase et une école professionnelle commerciale.

Une grande forme définie par la topographie, la géométrie de la parcelle et les cheminements piétons abrite l’ensemble du nouveau programme scolaire. Les 2 salles de gymnastique sont insérées dans le secteur situé entre les voies CFF Genève-Lausanne et celles du train régional. Organisé autour d’une grande place triangulaire, le nouveau bâtiment scolaire loge une quarantaine de classes sur un seul niveau. Les espaces communs sont disposés dans les niveaux inférieurs en contact avec le terrain.

Le centre d’enseignement postobligatoire de Nyon est composé du gymnase existant et d’une nouvelle structure comprenant l’extension du gymnase et une école professionnelle commerciale.

Une grande forme définie par la topographie, la géométrie de la parcelle et les cheminements piétons abrite l’ensemble du nouveau programme scolaire. Les 2 salles de gymnastique sont insérées dans le secteur situé entre les voies CFF Genève-Lausanne et celles du train régional. Organisé autour d’une grande place triangulaire, le nouveau bâtiment scolaire loge une quarantaine de classes sur un seul niveau. Les espaces communs sont disposés dans les niveaux inférieurs en contact avec le terrain.

Maison avec annexe, Begnin

Une maison dotée d’un toit à deux pans s’accroche au terrain en forte pente de la sortie du village de Begnins.

En contrebas, un pavillon de travail assure l’entrée à la parcelle. Les formes anguleuses de ce solide ensemble en béton sont soulignées par des touches de peinture qui lui donnent un caractère fragile et une certaine étrangeté.

A l’intérieur, les couleurs utilisées évoquent des temps anciens. Sur la charpente en bois, une toiture en zinc est équipée de panneaux solaires et d’un récupérateur d’eau pluviale.

Une maison dotée d’un toit à deux pans s’accroche au terrain en forte pente de la sortie du village de Begnins.

En contrebas, un pavillon de travail assure l’entrée à la parcelle. Les formes anguleuses de ce solide ensemble en béton sont soulignées par des touches de peinture qui lui donnent un caractère fragile et une certaine étrangeté.

A l’intérieur, les couleurs utilisées évoquent des temps anciens. Sur la charpente en bois, une toiture en zinc est équipée de panneaux solaires et d’un récupérateur d’eau pluviale.

Chalet Hentsch à Finhaut

Le chalet Hentsch a été construit en 1904 pour le compte d’un ingénieur ferroviaire, Paul-Auguste Hentsch, chargé de la réalisation d’une partie de la ligne Martigny-Chamonix dont le tracé emprunte la vallée du Trient. Situé à mi-chemin du tronçon concerné, entre les villages du Trétien et du Châtelard, le village de Finhaut est alors une station de montagne huppée, fort prisée de la grande bourgeoisie britannique qui vient y séjourner durant les mois d’été. C’est Edouard Borel, architecte de Bex, qui est mandaté pour en dresser les plans.

A cette époque, l’architecture suisse est bousculée aussi bien par de nouveaux besoins nés du développement industriel que par les expositions nationales (Zurich 1883, Genève 1896) qui font la promotion d’une sorte de nationalisme via le Heimatstil. Le projet Hentsch, destiné à des clients urbains, respire l’air du temps dans toutes ses contradictions : expression pittoresque du chalet suisse (faux madriers, balcons sculptés), relents d’exotisme (supports de balcons moulurés, caillebotis en bois), recours à la machine moderne (ossature en bois standardisée de la scierie d’Aigle/VD), grandes baies vitrées, hygiénisme et héliothérapie (véranda plein sud, longs balcons).

Le projet de restauration de 2019 consiste à remettre discrètement sur pied ce protagoniste de la première architecture suisse de loisirs en montagne : réparation et remplacement ponctuel des éléments endommagés dans un respect maximal de la substance bâtie (fenêtres et baies vitrées, portes, lambris, charpente, balcons, toitures), quelques compléments d’isolation (contre grenier, contre cave), de nouveaux équipements sanitaires (cuisines, salles de bain installées dans des chambres) sans modification typologique.

Le chalet Hentsch a été construit en 1904 pour le compte d’un ingénieur ferroviaire, Paul-Auguste Hentsch, chargé de la réalisation d’une partie de la ligne Martigny-Chamonix dont le tracé emprunte la vallée du Trient. Situé à mi-chemin du tronçon concerné, entre les villages du Trétien et du Châtelard, le village de Finhaut est alors une station de montagne huppée, fort prisée de la grande bourgeoisie britannique qui vient y séjourner durant les mois d’été. C’est Edouard Borel, architecte de Bex, qui est mandaté pour en dresser les plans.

A cette époque, l’architecture suisse est bousculée aussi bien par de nouveaux besoins nés du développement industriel que par les expositions nationales (Zurich 1883, Genève 1896) qui font la promotion d’une sorte de nationalisme via le Heimatstil. Le projet Hentsch, destiné à des clients urbains, respire l’air du temps dans toutes ses contradictions : expression pittoresque du chalet suisse (faux madriers, balcons sculptés), relents d’exotisme (supports de balcons moulurés, caillebotis en bois), recours à la machine moderne (ossature en bois standardisée de la scierie d’Aigle/VD), grandes baies vitrées, hygiénisme et héliothérapie (véranda plein sud, longs balcons).

Le projet de restauration de 2019 consiste à remettre discrètement sur pied ce protagoniste de la première architecture suisse de loisirs en montagne : réparation et remplacement ponctuel des éléments endommagés dans un respect maximal de la substance bâtie (fenêtres et baies vitrées, portes, lambris, charpente, balcons, toitures), quelques compléments d’isolation (contre grenier, contre cave), de nouveaux équipements sanitaires (cuisines, salles de bain installées dans des chambres) sans modification typologique.

Nouveaux bureaux pour la représentation suisse en Territoire palestinien occupé

Ensemble urbain O’VIVES, Gare des Eaux-Vives, Genève

Le nouveau quartier de la gare des Eaux-Vives se caractérise par la présence d’équipements publics majeurs et une densité bâtie importante. Le projet s’appuie sur la ville existante pour favoriser l’espace public.

La petite marge de manœuvre existant dans le PLQ a permis d’attribuer à chacun des volumes une identité propre. Le 1er bâtiment (D) présente des retraits de façades qui mettent en évidence sa stratification programmatique en assurant une présence forte à la tête du quartier. Le second bâtiment (E) assume une plus grande banalité formelle en adéquation avec sa position dans le tissu bâti existant et à venir.

La faible profondeur des étages de logement du bâtiment D est exploitée pour offrir aux appartements les qualités d’un espace traversant. La disposition des pièces offre un espace de séjour fluide qui bénéficie à la fois du soleil au sud et de la vue au nord. La séparation traditionnelle jour/nuit cède ici sa place à une répartition plus informelle. Le bâtiment E est plus profond. Les distributions sont placées au centre du plan afin de libérer la façade. Les appartements s’organisent de façon plus classique avec une zone jour clairement séparée de la zone nuit.

Le nouveau quartier de la gare des Eaux-Vives se caractérise par la présence d’équipements publics majeurs et une densité bâtie importante. Le projet s’appuie sur la ville existante pour favoriser l’espace public.

La petite marge de manœuvre existant dans le PLQ a permis d’attribuer à chacun des volumes une identité propre. Le 1er bâtiment (D) présente des retraits de façades qui mettent en évidence sa stratification programmatique en assurant une présence forte à la tête du quartier. Le second bâtiment (E) assume une plus grande banalité formelle en adéquation avec sa position dans le tissu bâti existant et à venir.

La faible profondeur des étages de logement du bâtiment D est exploitée pour offrir aux appartements les qualités d’un espace traversant. La disposition des pièces offre un espace de séjour fluide qui bénéficie à la fois du soleil au sud et de la vue au nord. La séparation traditionnelle jour/nuit cède ici sa place à une répartition plus informelle. Le bâtiment E est plus profond. Les distributions sont placées au centre du plan afin de libérer la façade. Les appartements s’organisent de façon plus classique avec une zone jour clairement séparée de la zone nuit.

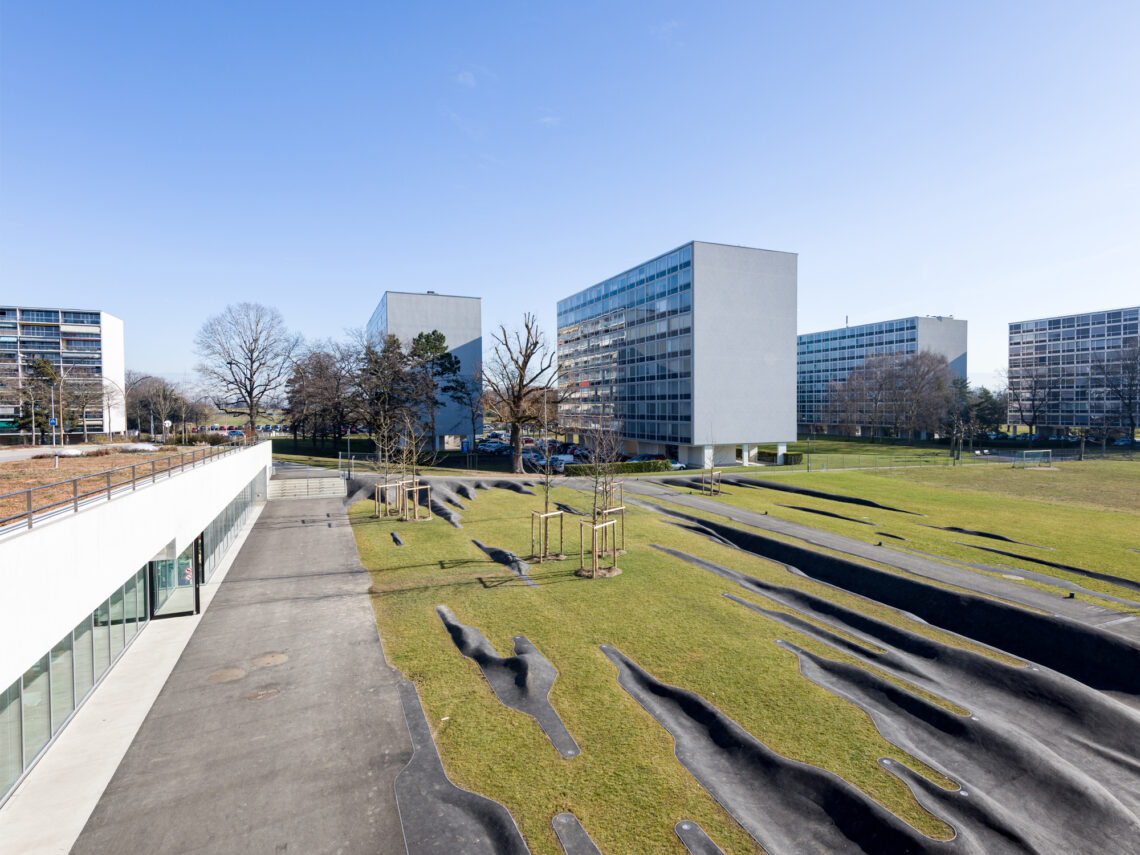

Rénovation et extension de l’Ecole des Boudines, Meyrin

Construite au coeur de la cité-satellite de Meyrin par les architectes Addor, Malnati et Payot, l’école des Boudines fait partie d’un ensemble urbain plus vaste caractéristique des années 1960. Le périmètre fait l’objet d’un plan de site protégeant les constructions ainsi que les espaces verts. Le projet de rénovation et de transformation de l’école des Boudines s’inscrit donc dans une démarche patrimoniale. Les objectifs principaux sont le maintien de la volumétrie générale ainsi que de la modénature des façades rideaux existantes tout en visant une mise en conformité au regard des normes énergétiques, sismiques et de protection incendie. L’adjonction d’un bâtiment parascolaire s’inscrit dans les aménagements extérieurs et complète le programme scolaire.

Construite au coeur de la cité-satellite de Meyrin par les architectes Addor, Malnati et Payot, l’école des Boudines fait partie d’un ensemble urbain plus vaste caractéristique des années 1960. Le périmètre fait l’objet d’un plan de site protégeant les constructions ainsi que les espaces verts. Le projet de rénovation et de transformation de l’école des Boudines s’inscrit donc dans une démarche patrimoniale. Les objectifs principaux sont le maintien de la volumétrie générale ainsi que de la modénature des façades rideaux existantes tout en visant une mise en conformité au regard des normes énergétiques, sismiques et de protection incendie. L’adjonction d’un bâtiment parascolaire s’inscrit dans les aménagements extérieurs et complète le programme scolaire.

Agrandissement d’un chalet, Céligny

Le projet est une rénovation-extension d’un modeste chalet d’été datant des années 1960 situé au bord du lac Léman, en zone de protection des rives du lac. Bien que le nouveau volume s’installe discrètement à l’arrière-plan du chalet existant depuis le lac, sa silhouette à deux pans inversés lui assure une vue sur les Alpes par-dessus l’épaule du prédécesseur. Une gargouille de grande taille rejette l’eau de la toiture dans le jardin sur l’arrière. L’entrée et l’escalier du nouvel ensemble s’installent dans l’extension, libérant de l’espace dans la maison d’origine qui est réorganisée.

Sa construction légère, en ossature bois posée sur des fondations ponctuelles, préserve les racines des grands platanes proches. En façade, le lambris horizontal en épicéa de la nouvelle bâtisse s’aligne sur le lambris existant, tous deux uniformisés par une lasure de surface argentée appliquée après micro-gommage et qui rend plus difficile la datation exacte de toute la construction. A l’intérieur, les parois et le plafond de l’espace collectif du rez-de-chaussée reçoivent une lasure grisée tandis que la zone nuit, clairement séparée du séjour, est entièrement revêtue de bois huilé naturel.

Le projet est une rénovation-extension d’un modeste chalet d’été datant des années 1960 situé au bord du lac Léman, en zone de protection des rives du lac. Bien que le nouveau volume s’installe discrètement à l’arrière-plan du chalet existant depuis le lac, sa silhouette à deux pans inversés lui assure une vue sur les Alpes par-dessus l’épaule du prédécesseur. Une gargouille de grande taille rejette l’eau de la toiture dans le jardin sur l’arrière. L’entrée et l’escalier du nouvel ensemble s’installent dans l’extension, libérant de l’espace dans la maison d’origine qui est réorganisée.

Sa construction légère, en ossature bois posée sur des fondations ponctuelles, préserve les racines des grands platanes proches. En façade, le lambris horizontal en épicéa de la nouvelle bâtisse s’aligne sur le lambris existant, tous deux uniformisés par une lasure de surface argentée appliquée après micro-gommage et qui rend plus difficile la datation exacte de toute la construction. A l’intérieur, les parois et le plafond de l’espace collectif du rez-de-chaussée reçoivent une lasure grisée tandis que la zone nuit, clairement séparée du séjour, est entièrement revêtue de bois huilé naturel.